Saat mengulas buku, setidaknya ada tiga hal utama yang selalu ingin aku bagikan: ringkasan isi, hal-hal yang menurutku menarik dari bukunya, dan hal-hal yang jadi terpikir olehku karena terstimulus dari buku tersebut. Buku yang kali ini dibahas sebenarnya bisa dibilang buku “tipis”, terjemahan bahasa Indonesia-nya saja hanya 150 halaman, tapi kesan yang ditinggalkan sebegitu dalam sampai aku ingin membuat ulasan tersendiri.

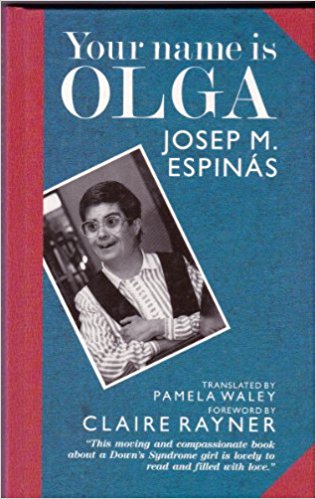

Judul internasionalnya adalah ‘Woman at Point Zero’, aslinya ditulis dan dipublikasikan dalam bahasa Arab di tahun 1977 oleh Nawal el Saadawi. Di halaman belakang buku, dijelaskan bahwa Nawal adalah penulis/sastrawan Mesir yang juga dokter dan seorang feminis. Jujur, klaim ‘feminis’ awalnya membuatku agak kurang nyaman, dan jadi punya antisipasi sendiri isi bukunya akan seperti apa. Tapi latar belakangnya sebagai seorang dokter, membuatku penasaran juga, karena jarang-jarang aku tahu ada seorang dokter yang menjadi sastrawan. (Apa di Indonesia ada sastrawan besar yang juga seorang dokter?). Belakangan aku tahu bahwa Nawal ternyata memang besar di negara-negara Arab, terkenal dengan keberaniannya, mengangkat banyak isu penting, sampai pernah ditangkap dan dipenjara di bawah pemerintahan presiden Sadat. Dia juga perempuan cemerlang, sempat menjabat direktur di bidang kesehatan, dan bahkan banyak yang mendukung dia untuk mendapatkan hadiah nobel bidang literasi. Buku Perempuan di Titik Nol hanyalah satu dari puluhan buku yang dia tulis.

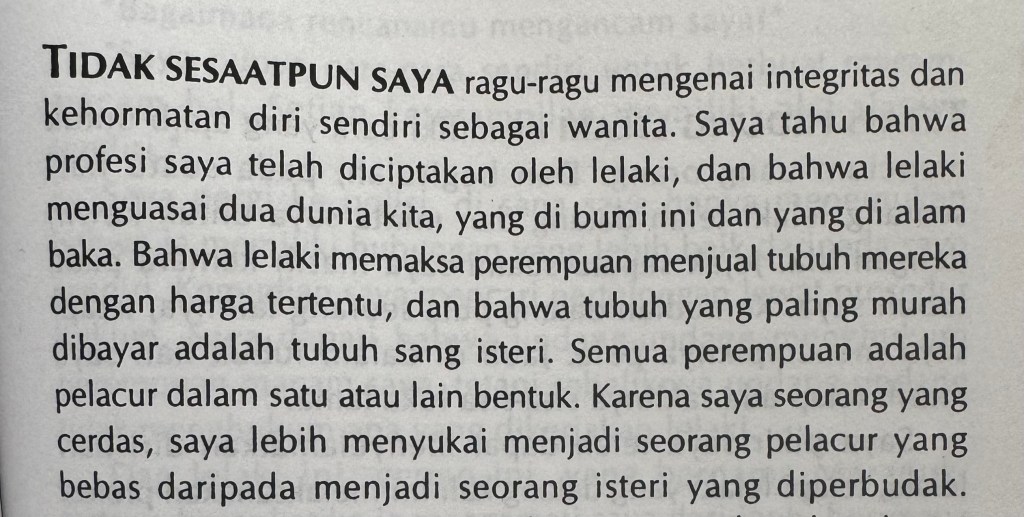

Buku ini setengah biografi dan setengah memoar, karena berdasarkan kisah nyata, yang diceritakan Nawal saat dia menemui pasien di penjara kelam Kairo bernama Firdaus. Dibuka dengan cerita awal mula Nawal mengetahui seorang narapidana wanita bernama Firdaus, yang beberapa hari lagi akan dihukum mati dengan cara digantung. Baik dia maupun pembaca, pasti langsung jadi penasaran, apa sebab musabab Firdaus bisa sampai dihukum mati, apa yang telah dia lakukan, dan mengapa dia jadi sosok manusia yang sangat dingin pada hidup, sampai-sampai ditawari grasi dari presiden pun dia tidak mau. Penjelasannya akhirnya dijabarkan dengan penggambaran perjalan hidup Firdaus dari kecil hingga dewasa. Membaca cerita hidup Firdaus, membuat aku syok, karena ternyata hidupnya semenyakitkan itu. Sejak kecil, dia diperkosa paman dan temannya, tanpa dia mengerti sebenarnya apa yang terjadi, karena dia belum paham konsep seksualitas. Orang-orang yang kelihatan ingin membantu, ternyata malah membuat hidupnya semakin hancur, termasuk pamannya yang dianggap berpendidikan. Yang membuat makin sedih adalah karena Firdaus adalah anak pintar di sekolah, dan dia awalnya ingin bercita-cita tinggi. Dia “dijual” dengan cara dinikahkan dengan pria tua yang memperlakukannya tak layak, hingga akhirnya dia pun sinis dengan konsep pernikahan. Pernikahan akhirnya baginya jadi tidak lebih dari cara laki-laki memanfaatkan perempuan dengan biaya rendah. Tanpa sengaja dia pun akhirnya menjadi pelacur, dan jadi pelacur dengan tarif tinggi jadi opsi yang menurutnya lebih baik seiring perjalanan hidup. Sulit untuk menyalahkan pendapatnya, jika mengetahui kejadian demi kejadian yang dia alami. Saya sampai tidak habis pikir, bahwa ada satu malam dia di jalanan yang padahal ingin menyelamatkan diri, tapi malah dibawa dan diperkosa polisi, kembali ke jalan, lalu diperkosa lagi dan lagi oleh laki-laki yang berbeda. Jadi sulit bagi saya untuk tidak men-generalisir kaum pria di Mesir pada zaman itu. Apa isi otak kalian memang hanya itu saja??!! Berani-beraninya kalian menyebut nama Tuhan dengan kelakuan kalian yang bejat!! Saking gelap hidupnya, saya juga sampai sempat berpikir, kematian jadi tidak terlihat lebih menakutkan jika dibanding harus menjalani hidup Firdaus. Seumur hidup dia seperti tidak pernah punya pilihan. Sampai akhirnya dia bisa memilih untuk tetap dihukum mati, setidaknya jadi memberikan dia rasa kekuatan bahwa akhirnya ada satu momen dia lah yang menentukan apa yang dia mau.

Aku tidak pernah baca buku yang jenisnya seperti ini, yang berbicara lugas tentang sisi kelam hidup perempuan. Buku ini jadi membuatku berpikir tentang banyak hal. Tentunya bahwa konsep seksualitas harus diajarkan sejak dini, apa saja area pribadi tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, apalagi lawan jenis, apa itu pemerkosaan, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal yang mengancam. Buku ini juga merupakan kritik sosial tentang ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan wewenang, betapa lemahnya posisi perempuan di lingkungan Mesir zaman itu (hingga sekarang?), hingga berbagai pertanyaan terntang moralitas. Membaca ini jadi seperti membaca esai sosial, dan mungkin karena itulah Nawal sempat dicekal, karena tulisan-tulisannya dianggap terlalu provokatif.

Buku ini diterbitkan hampir 50 tahun yang lalu, tapi rasanya masih relevan hingga sekarang. Awalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 1989 untuk sama-sama belajar sesama “negara dunia ketiga”, walau pada dasarnya mereka tidak suka dengan istilah tersebut. Sesama negara bekas jajahan yang sedang berkembang, tantangannnya akan kurang lebih mirip, termasuk dalam hal nilai pandangan pada perempuan. Tapi karena Mesir masih termasuk negara Arab, pada kelanjutannya, sepertinya kedua negara memiliki progres yang berbeda. Penjelasan tujuan diterbitkannya buku ini jadi menginspirasi aku juga, bahwa sebegitu kuatnya sebuah cerita. Tidak hanya untuk kita bisa merasakan empati terhadap tokoh yang diceritakan, tapi lebih dari itu, bahkan bisa jadi bahan pembelajaran kita tentang situasi sosial suatu negara, dan bagaimana situasi tersebut bisa bertransformasi seiring zaman. Aku jadi merasakan urgensi akan selalu hadirnya cerita-cerita baru dari setiap zaman, untuk bisa merepresentasikan periode tertentu. Di zaman modern, penyampaian lewat video mungkin dianggap lebih baik karena adanya tampilan visual, didukung oleh majunya teknologi ini itu, tapi aku yakin penulisan cerita teks tetap punya kekuatan tersendiri. Perasaan yang muncul akan berbeda dan penghayatan terhadap yang terjadi bisa terasa lebih syahdu (setidaknya itulah yang aku rasakan). Maka dari itu, setelah ini, semoga aku dan kamu juga jadi lebih bersemangat untuk menulis, menangkap fenomena, dan menyampaikan nilai-nilai yang bisa dipelajari kepada banyak orang, agar cerita kita bisa sekuat cerita tentang Firdaus. Semoga.

Jakarta, 6 Agustus 2024,

dengan badan lemas setelah perjalanan satu pekan di negeri Jiran